症状

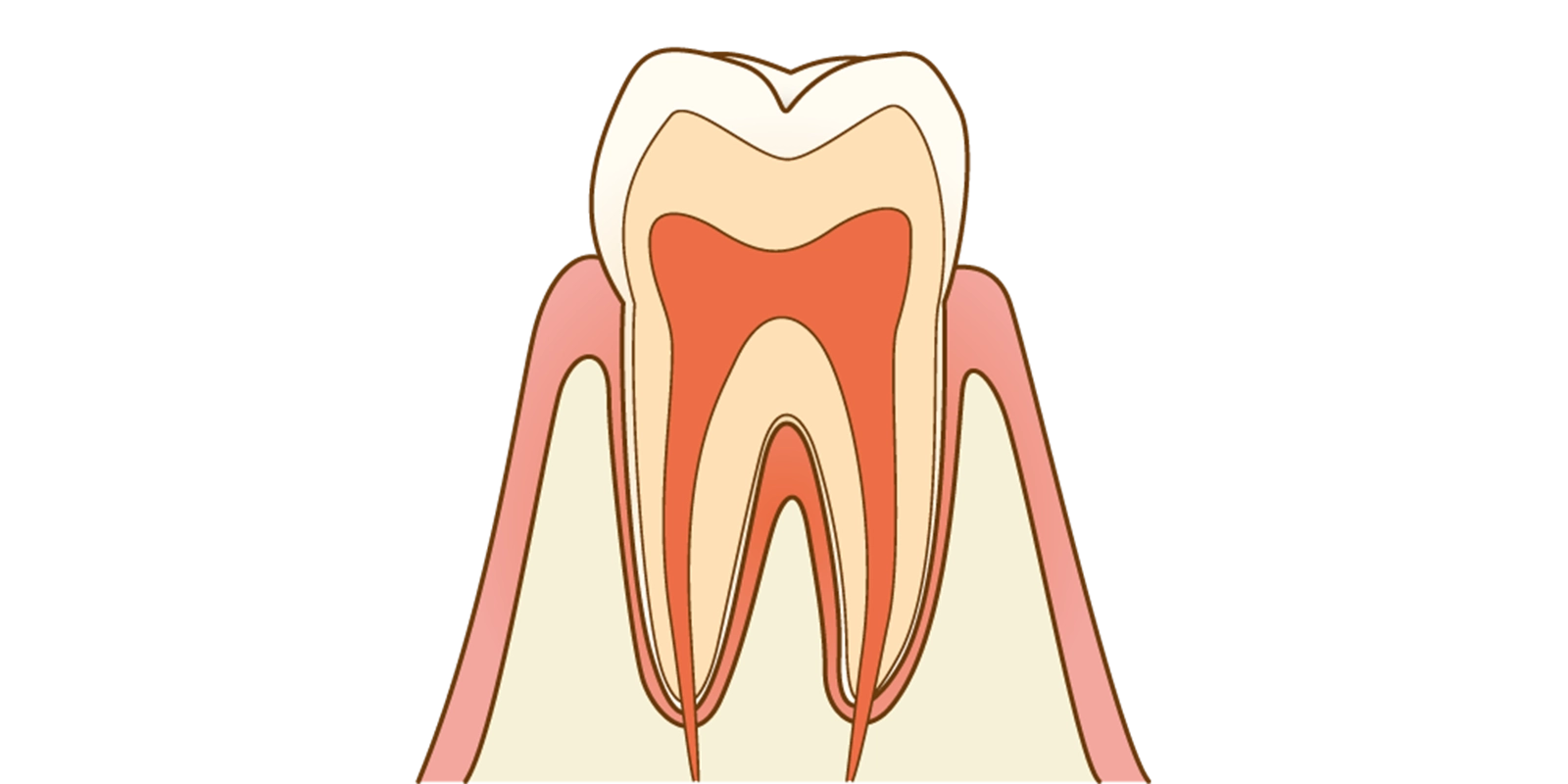

歯の表面が白く濁ったように見える段階です。まだエナメル質が溶け始めた状態で、穴は開いていません。

対応

この段階では治療の必要はありません。適切なブラッシングやフッ素の塗布、食生活の見直しにより、歯の再石灰化が期待できます。

経過観察

定期検診で状態を確認し、進行していないかチェックします。

虫歯(う蝕)は、歯の表面を覆うエナメル質が酸によって溶かされ、進行すると歯の内部にまで影響を及ぼす疾患です。虫歯の主な原因は、歯の表面に付着したプラーク(歯垢)の中にいる細菌が、食べ物や飲み物の糖分をエサにして酸を生み出すことです。この酸が歯を溶かし、最終的には痛みや機能の損失を引き起こします。

唾液は、歯を守る重要な役割を果たしています。唾液には、口の中の酸を中和し、歯の再石灰化(歯を修復する働き)を促す作用があります。しかし、唾液の分泌量が少ないと虫歯のリスクが高まります。

糖分は虫歯の原因菌のエサになります。特に、甘いお菓子やジュースを頻繁に摂ると、口腔内が常に酸性の状態になり、歯が溶けやすくなります。

正しいブラッシングができていない場合、歯にプラーク(歯垢)が残り、そこに細菌が繁殖して虫歯が進行しやすくなります。

歯並びが悪いと、歯と歯の間や奥歯の奥深い部分に汚れが溜まりやすくなり、ブラッシングが行き届かない場合があります。その結果、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

遺伝的な要因や過去の治療経験により、歯のエナメル質が弱い方は虫歯になりやすい傾向があります。また、幼少期にフッ素を十分に摂取していなかった場合、歯の強度が低いことがあります。

虫歯の初期段階は痛みがほとんどないため、自分では気づきにくいものです。定期的に歯科検診を受けないと、虫歯が進行してから発見されることが多くなります。

ストレスが多いと、唾液の分泌が減少し、口腔内環境が悪化します。また、ストレスによる食生活の乱れやお手入れ不足も、虫歯のリスクを高める原因となります。

栄養バランスが悪いと、歯や歯ぐきを健康に保つのに必要な成分が不足します。特に、カルシウムやビタミンDが不足すると、歯の強度が低下する可能性があります。

歯の表面が白く濁ったように見える段階です。まだエナメル質が溶け始めた状態で、穴は開いていません。

この段階では治療の必要はありません。適切なブラッシングやフッ素の塗布、食生活の見直しにより、歯の再石灰化が期待できます。

定期検診で状態を確認し、進行していないかチェックします。

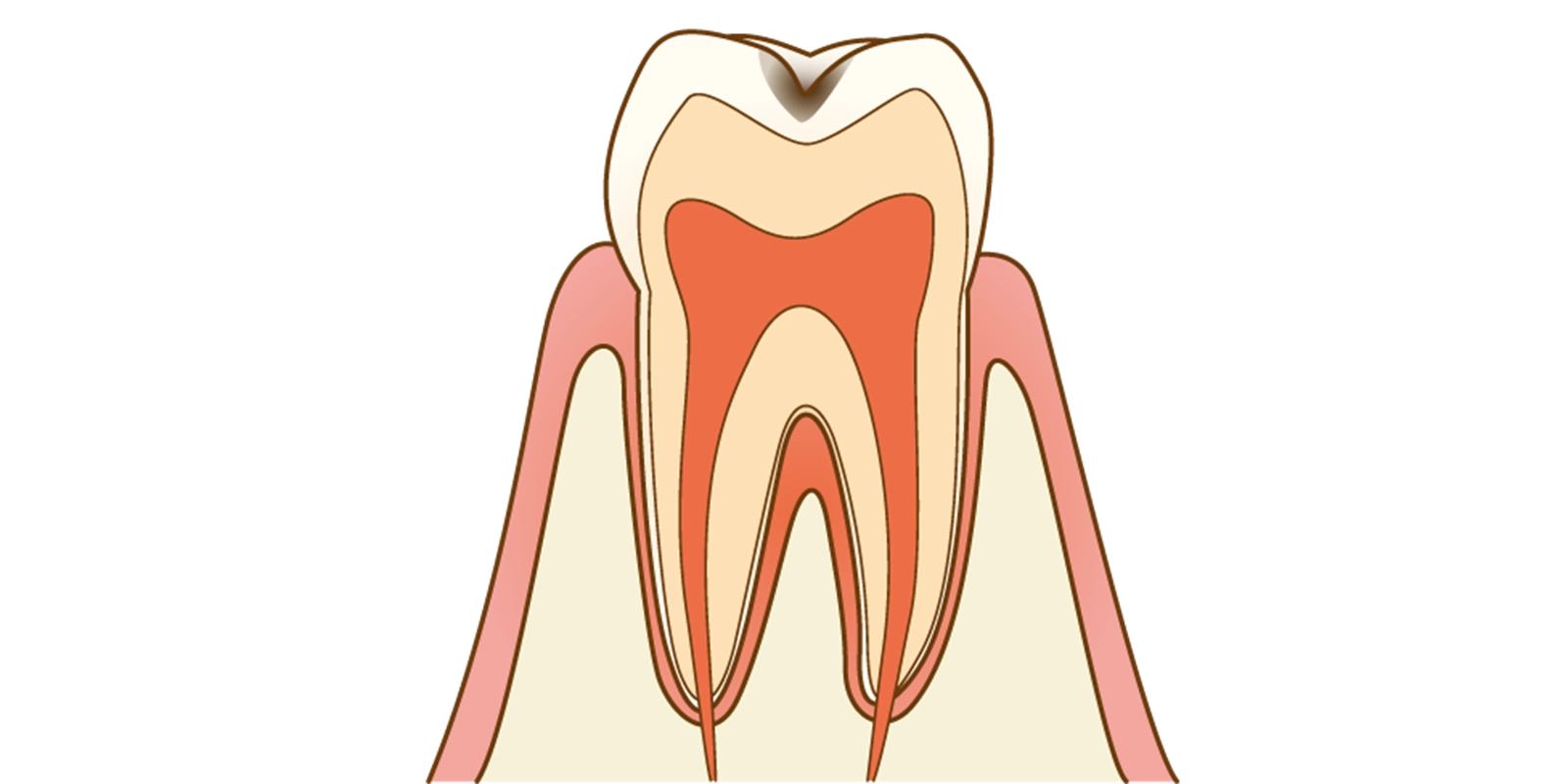

虫歯がエナメル質内に進行し、茶色や黒っぽい変色が見られることがあります。この段階では痛みはほとんどありません。

初期段階であれば、経過観察が選択されることもありますが、進行リスクが高い場合は、エナメル質を部分的に削り、詰め物(レジンなど)で補填します。

進行が非常に緩やかである場合、清掃指導やフッ素塗布で状態を観察することもあります。

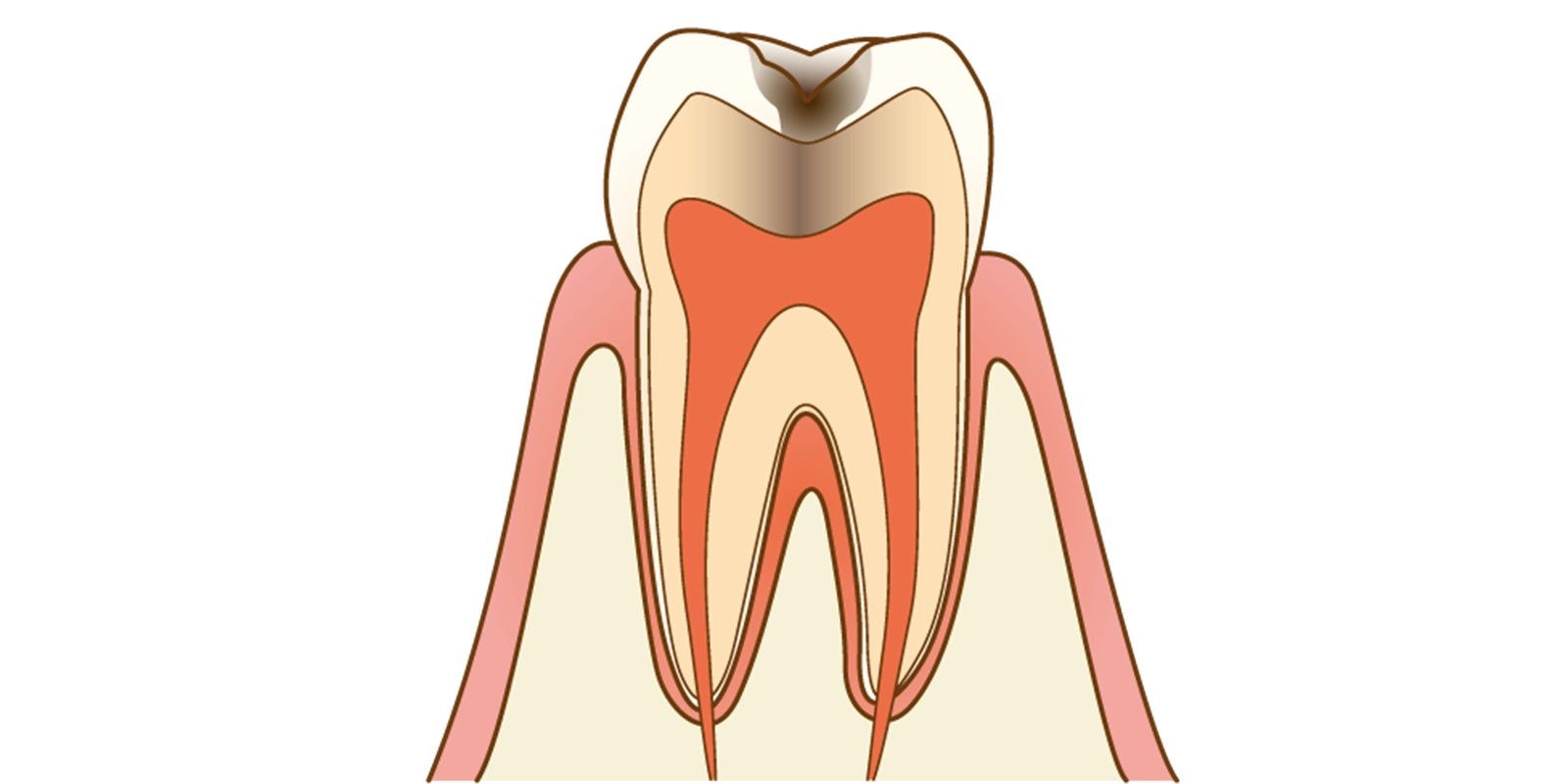

虫歯がエナメル質を越えて象牙質に達した段階です。冷たいものや甘いものに反応してしみることがあります。

この段階では経過観察ではなく、早急な治療が必要です。虫歯部分を削り取り、コンポジットレジン(白い詰め物)やインレー(詰め物)で修復します。

ほとんどの場合、治療が優先されますが、患者様の希望や特定条件によって経過を観察する場合もあります。

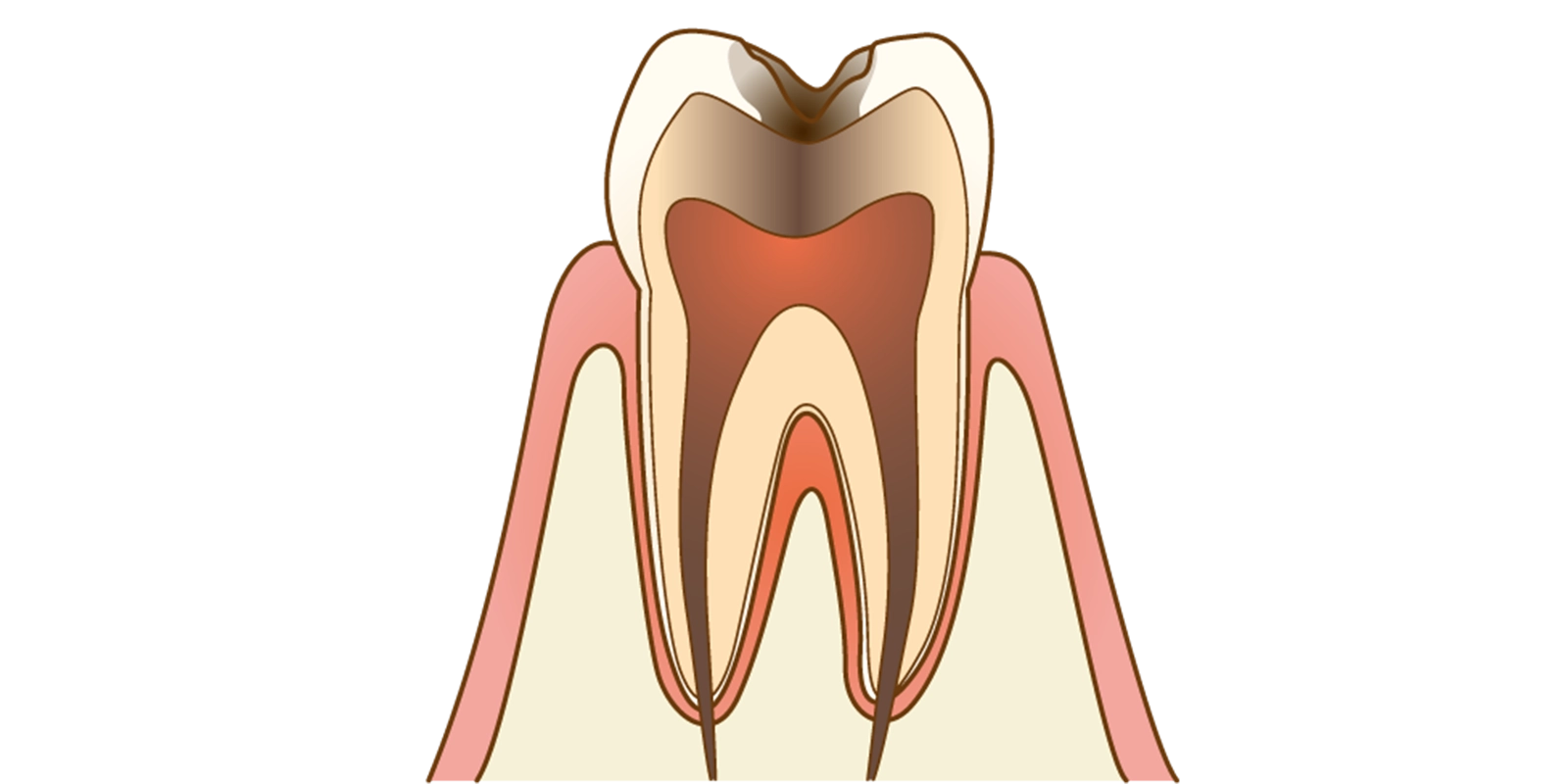

強い痛みがあり、歯髄(神経)に炎症が広がっています。この状態では、自然治癒は見込めません。

根管治療(歯の神経を取り除く治療)を行い、歯の内部を消毒・清掃します。その後、クラウン(被せ物)を装着して歯の機能を回復させます。

この段階では経過観察は行わず、早急な治療が必要です。

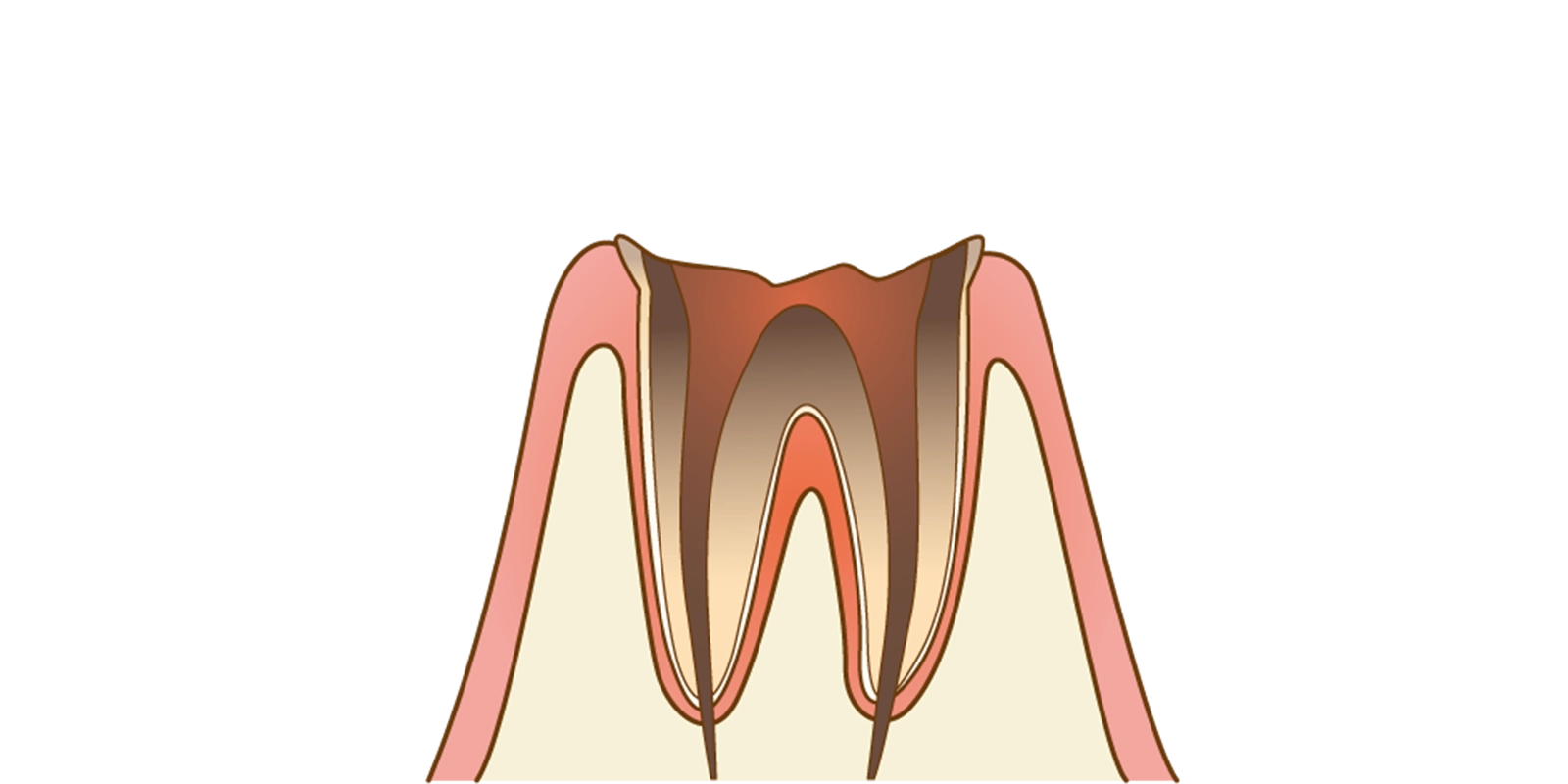

歯がほとんど崩壊し、噛むことが難しい状態です。歯根部や歯の周囲の組織に感染が広がる可能性があります。

保存が不可能な場合は抜歯が選択されることがあります。その後、インプラント、ブリッジ、または入れ歯などで機能を補います。

この段階では経過観察ではなく、早急な治療が必要です。

経過観察が選ばれるのは、以下の条件を満たす場合です。

虫歯菌は、歯にへばりついたプラークの中で糖分を発酵させて酸を作り、その酸が歯のカルシウムを少しずつ溶かします。これが虫歯です。

唾液とフッ素が修復を助けますが、間食が多い・だらだら飲食・就寝前の甘い物などで口が長時間酸性になると修復が追いつかず穴が開きます。おやつなどの甘味は食事と同じ時間内に食べ、寝る前にフッ素入り歯磨き粉で丁寧に歯を磨き、水やお茶で口をすすぐだけでも、脱灰と再石灰化のバランスが整い、虫歯を防げます。

唾液は酸を中和する頼もしい味方ですが、夜は分泌が減るので特に注意しましょう。

初期の虫歯は静かに広がり、自覚症状が出るころには神経近くまで進んでいることも珍しくありません。小さいうちなら浅く削って白い詰め物を1回で入れられますが、放置すれば抜髄や被せ物が必要になり費用も通院回数も跳ね上がります。

歯は削るほど弱くなるので早めの受診が一番の節約です。半年ごとの定期検診でレントゲン撮影を行えば、直視では見つけにくい箇所、例えば鏡に映らない上前歯の裏や歯間部など“死角”の虫歯も早期に発見できます。

歯は骨や皮膚のように再生しないため、一度削ると二度と戻りません。

そのため当院では、なるべく歯質を残す「低侵襲(ミニマルインターベンション)」を基本方針としています。虫歯の範囲を拡大鏡などで確認し、必要な部分だけを慎重に取り除いたうえで、詰め物や接着剤で密閉して再発を抑えます。

ただし、症状や場所によっては、ある程度の切削が避けられない場合もあります。

削った後の歯を長持ちさせるには、治療後のケアと定期検診が欠かせません。毎日のブラッシングやクリーニングで再度の虫歯を防ぎ、早期発見・早期治療につなげましょう。

麻酔時の痛みは、針が刺さる刺激と薬液が入る圧力が主な原因です。

当院ではまずジェル状の表面麻酔で歯ぐきをしびれさせ、次に極細針でゆっくりと麻酔薬を注入し、刺激をできるだけ抑えます。薬液は体温付近に温めてあるため違和感も少なく、痛みを訴える方は多くありません。

治療中に痛みが出た場合は追加の麻酔を行い、必要に応じて笑気ガスや鎮静法も併用します。さらに、手元を見せ過ぎない工夫やこまめな声かけなどで心理的な緊張も和らげるよう心掛けています。

治療した歯は詰め物や被せ物のきわに微細なすき間ができやすく、そこにプラークが溜まると再び虫歯が始まります。毎晩、フッ素入り歯みがきで2分以上磨き、歯間ブラシとフロスで境目を通すことが基本です。

これだけで二次虫歯の発生率は大幅に下がります。奥歯の深い溝はシーラントで埋めるとより安心。詰め物の摩耗やゆるみも歯科医なら早期に見つかるので、半年ごとのチェックが歯を守る近道です。