コンポジットレジン

コンポジットレジンは、現代の歯科治療で最も一般的に使用される白い詰め物の一つです。主に歯の小さな欠損や虫歯の治療に適しています。

虫歯が進行して歯髄に達すると、ズキズキと脈打つような痛みが現れることがあります。温かい飲み物や食べ物、冷たいものに強く反応し、痛みが長時間続く場合があります。就寝中や安静時にも痛みを感じることが多いです。

虫歯菌が歯髄に到達し、炎症(歯髄炎)を引き起こしている状態。

歯が灰色や茶色っぽく変色することがあります。これは歯髄が壊死(死んでいる状態)している可能性を示唆します。

外傷や進行した虫歯によって歯髄が壊死し、歯の内部で感染が進んでいる場合。

食事中や何かを噛んだときに痛みを感じることがあります。痛みは歯髄炎が進行し、歯根周囲の組織に炎症が及んでいる場合に起こります。

歯髄の炎症や感染が歯根膜(歯を支える組織)や歯槽骨に広がっている可能性があります。

歯の根の先に炎症が広がり、歯ぐきが腫れる、または膿が出ることがあります(フィステルと呼ばれる膿の通り道ができる)。歯ぐきを触ると違和感や痛みを感じることがあります。

歯髄の感染が歯根を通じて周囲組織に波及し、根尖性歯周炎(歯根の先端部分の炎症)を引き起こしている状態。

初期の強い痛みがなくなり、痛みを感じなくなる場合があります。しかし、この状態でも歯の内部では感染が進行しており、根管治療が必要です。

歯髄の壊死後、感染が無症状のまま進行している状態。

外傷(転倒や事故など)により歯が欠けたり折れたりし、歯髄が露出した場合、根管治療が必要になることがあります。

外部の刺激によって歯髄が直接的に損傷を受け、感染リスクが高まるため。

患者様の症状を確認し、歯の状態を診察します。

歯根や周囲組織の状態、感染の範囲を確認します。

根管治療の必要性や治療の段階を説明し、同意を得ます。

患者様が痛みを感じないように局所麻酔を行います。神経がすでに死んでいる場合は麻酔が不要なこともあります。

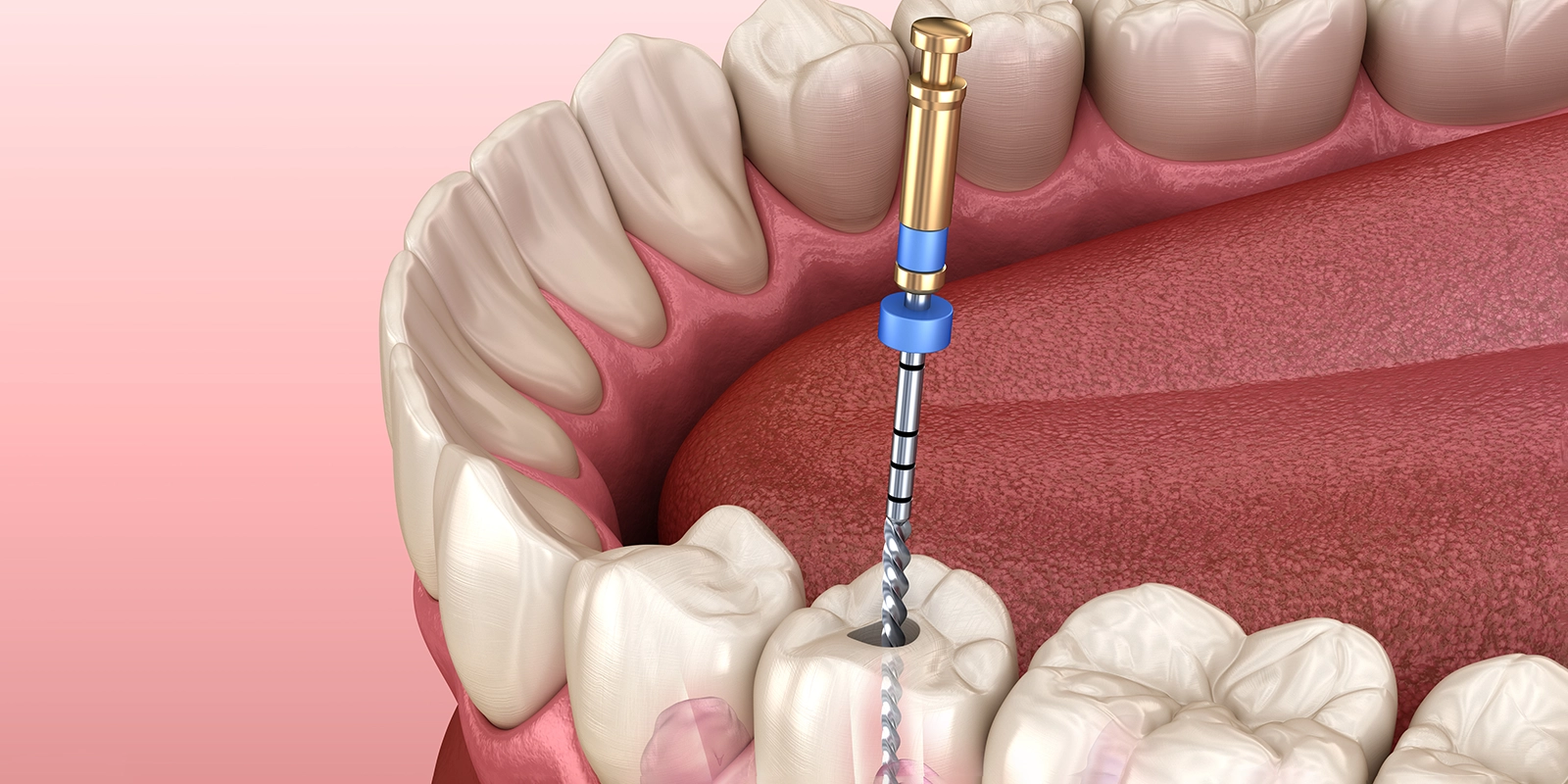

歯の上部(咬合面)に小さな穴を開け、歯髄へのアクセスを確保します。

歯髄を除去し、根管内部を清掃できるようにするため。

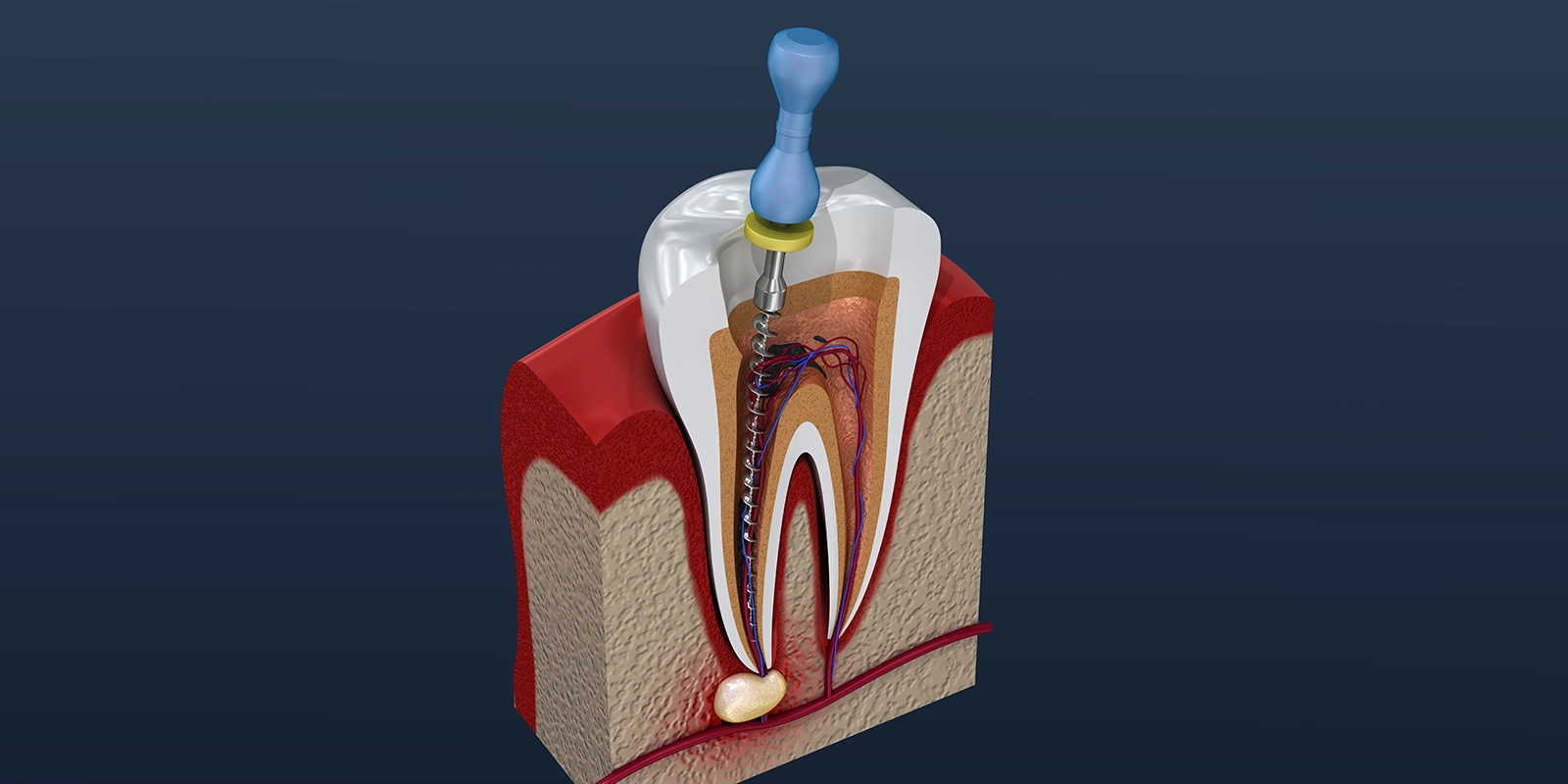

手動または機械的な器具を使い、根管内の神経や感染組織を完全に取り除きます。

根管を拡大して形を整え、薬剤が行き渡るようにします。

根管内を薬剤(主に次亜塩素酸ナトリウム)で洗浄し、細菌や感染物質を除去します。

1回で終わらない場合、根管内に薬剤を入れて仮封(仮の詰め物)をして次回まで経過を観察します。

根管内を乾燥させた後、ガッタパーチャというゴム状の材料や充填剤を根管内に詰めます。

再感染を防ぎ、根管内を密閉すること。

根管治療後は、削った部分を補うために詰め物やクラウン(被せ物)を装着します。これにより、歯の機能と外観を回復させます。

コンポジットレジンは、現代の歯科治療で最も一般的に使用される白い詰め物の一つです。主に歯の小さな欠損や虫歯の治療に適しています。

クラウンは、歯の表面全体を覆う冠状の修復物で、審美歯科の治療の領域にあたります。大きな虫歯や破折した歯、根管治療後の歯などを保護し、機能を回復させるために用いられます。

根管治療は通常、複数回(2~3回)の通院が必要です。感染が重度の場合や歯の状態によっては、さらに回数がかかることがあります。

治療後も根管の状態や被せ物が問題なく機能しているかを確認するために、定期的に診察を受けることが大切です。

歯磨きやフロスを丁寧に行い、再感染を防ぎます。

適切に行われた根管治療の成功率は90%以上とされています。ただし、歯根の形状が複雑だったり、感染が重度の場合は再治療が必要になることもあります。

歯の神経はなくても、周囲の歯根膜や骨、歯ぐきには神経が存在しているため、炎症や圧力がこれらの組織を刺激すると痛みが生じます。

歯の神経はなくても、周囲の歯根膜や骨、歯ぐきには神経が存在しているため、炎症や圧力がこれらの組織を刺激すると痛みが生じます。

根管治療後の詰め物や被せ物が高すぎると、歯に過度な力がかかり、周囲の組織が炎症を起こすことがあります。

噛むたびに圧力が加わることで歯根膜が刺激され、痛みや違和感を感じるようになります。

根管治療が完全に細菌を除去できなかった場合、細菌が再び増殖し、根管内部や歯根周囲に感染が再発することがあります。

細菌が炎症を引き起こし、歯根の先端に膿がたまる(根尖性歯周炎)ことで痛みが生じます。

根管治療の際に、歯根の先端部分やその周囲の組織が刺激を受けたり損傷したりすることがあります。

損傷を受けた組織が治癒する過程で炎症を引き起こし、一時的に痛みを感じることがあります。

歯に小さなひび割れや亀裂がある場合、根管治療後でもその部分から外部の刺激が歯根周囲に伝わることがあります。

歯根膜や周囲の組織が刺激を受けることで痛みを感じる可能性があります。

痛みの原因が実際には隣接する歯や歯ぐきの問題である場合があります(放散痛)。

神経がない歯でも、周囲の問題が痛みとして感じられることがあります。

長期間にわたる炎症があった場合、その治癒過程で周囲の組織が敏感になっていることがあります。

完全に炎症が治まるまで、しばらく違和感や軽い痛みを感じることがあります。

根管治療は、歯の内部にある感染した神経や血管(歯髄)を取り除き、歯を保存するために行う治療です。この治療では、最新の技術や器具を活用することで、より精密で効果的な処置が可能になります。その中でも、ラバーダム、ニッケルチタンファイル、マイクロスコープ(マイクロ)は特に重要な役割を果たします。(※マイクロスコープは必要に応じて使用するため、必ず使用するわけではございません)

まず、治療を始める際には、ラバーダムを使用します。これは、薄いゴム製のシートで、治療する歯を他の部分から隔離するために使います。このラバーダムを装着することで、唾液や細菌が治療部位に入るのを防ぎ、根管内を清潔な状態に保つことができます。

また、患者様が治療中に薬剤や器具を誤って飲み込むリスクも防げるため、安心して治療を受けることができます。

次に、根管内を清掃し形を整える段階では、ニッケルチタンファイルが活躍します。このファイルは非常に柔軟性が高いため、複雑で曲がりくねった根管にも対応できます。これにより、根管内の感染した組織を効果的に除去しながら、歯を削りすぎることなく形を整えることが可能になります。従来の器具では難しかった部位の処置も正確に行えるため、治療精度が向上します。

さらに、根管治療では必要に応じてマイクロスコープ(マイクロ)を使用して歯の内部を拡大して観察します。肉眼では見えないような細かい根管の分岐や入口を確認できるため、感染部分を徹底的に取り除くことが可能です。

また、充填材を隙間なく詰める際にも、マイクロスコープを使って正確な処置が行えます。この技術を用いることで、見落としや処置不足を防ぎ、再感染のリスクを大幅に減らすことができます。

これらの技術を組み合わせた根管治療は、従来の治療法と比べて成功率が高く、患者様の負担も軽減されます。治療中は感染のリスクを最小限に抑えつつ、細部まで精密に処置を行うことができるため、歯を長く健康に保つ可能性が格段に高まります。ラバーダム、ニッケルチタンファイル、マイクロスコープといった先端技術を活用することで、根管治療は患者様にとってより安全で効果的なものとなっています。

マイクロスコープを使用して根管治療を行うことには、多くのメリットがあります。

この先進的な技術は、肉眼では確認できない細部を拡大して観察できるため、治療の精度と成功率を大きく向上させます。

下記でマイクロスコープの主な特長を3点紹介します。

患者様にとっては、痛みや不快感の軽減も大きなメリットです。マイクロスコープを使った治療では、効率的かつ的確に処置が進むため、治療時間が短縮されることが多く、患者様の負担が軽減されます。

総じて、マイクロスコープを使用した根管治療は、治療の正確性を高め、歯の保存率を向上させるだけでなく、患者様にとって安心して受けられる治療を提供する技術です。歯を守り、健康な生活を維持するために、この先進的な方法が広く採用されています。

ラバーダムは、歯科治療において非常に重要な役割を果たす器具で、治療の精度と安全性を向上させるために使用されます。薄いゴム製のシートでできており、治療対象の歯を周囲の環境から隔離することで、さまざまなメリットをもたらします。

このように、ラバーダムは歯科治療において治療部位の清潔さ、安全性、効率、そして患者様の快適さを向上させる多くの役割を担っています。特に、根管治療や詰め物・被せ物の処置では不可欠なツールであり、現代の歯科治療においてその価値は非常に高いといえます。

根管治療は、虫歯や外傷で感染した神経と汚れを専用の器具と薬液で徹底的に取り除き、隙間なく薬剤で封鎖して歯を保存する(あなたの天然歯を残す)最後の方法です。

マイクロスコープとラバーダムで唾液の混入を防ぎ、精密な洗浄と消毒を行った後、土台と被せ物で強度を回復させます。ただし根の形は人によって複雑なため、術後もレントゲンで経過を確認し、違和感があれば早めに対処することが長期保存の鍵になります。

平均は2〜4回ですが、炎症の強さや根の形、再治療かどうかで変動します。初回に神経を除去し通路を整えて薬を入れ、2回目以降で洗浄と消毒を繰り返し、症状が落ち着けば根管充填を行います。膿が骨まで広がるケースやS字に曲がった奥歯では追加の通院が必要になることも。

再根管治療では、古い充填材を除去する工程が加わるため、平均より1〜2回多くみておくと安心です。

処置は局所麻酔を十分に効かせてから始めるので、鋭い痛みを感じることはほとんどありません。

麻酔が切れた数時間後に鈍い痛みや噛むと違和感が出る場合がありますが、多くは1〜3日で自然に治まります。処方した鎮痛剤を早めに服用し、頬を軽く冷やすと楽になります。痛みや腫れが強まったときは追加の薬や根管内圧の排出が必要になることもあるので、遠慮なくご連絡ください。

治療完了までは仮のふたで封鎖しているため、強い力や硬い食べ物で欠けると再感染の原因になります。

歯磨きは通常通りでかまいませんが、仮封の縁を強くこすらないよう柔らかめのブラシを使いましょう。ふたが取れたりヒビを感じたら次の予約を待たずにご連絡ください。刺激の強い熱い飲食は当日控えると違和感が軽減します。

通院を中断すると仮封が劣化し短期間で再感染が始まります。やがて膿がたまり腫れや発熱で眠れないほど痛むことがあり、膿が骨に広がれば瘻孔や顎骨炎を起こし抜歯や外科的処置、点滴抗生剤が必要になることも。痛みが消えても炎症が慢性化しただけで進行は止まりません。

根管治療は歯を残す最後のチャンスなので、予定回数を最後まで完了させることが将来の治療費と時間を大きく節約します。