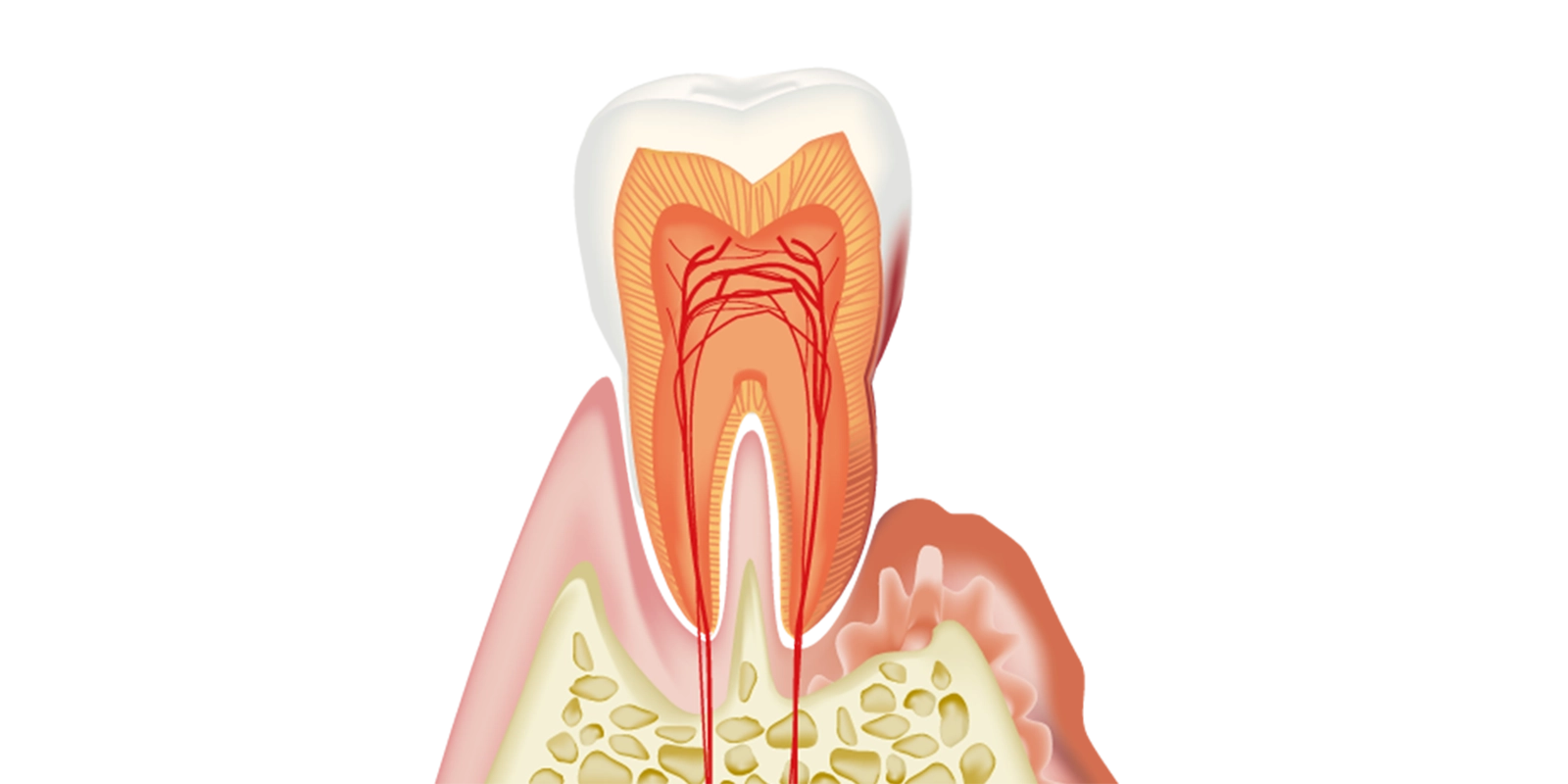

歯周病の初期段階で、歯ぐき(歯肉)に炎症が見られる状態です。歯垢(プラーク)や歯石が原因で歯ぐきが赤く腫れ、歯磨きや食事の際に出血することがあります。ただし、この段階では歯を支える歯槽骨への影響はありません。自覚症状が少なく、気づきにくいのが特徴です。

歯周病

歯周病について

歯周病とは

歯周病とは、歯を支える組織(歯ぐきや歯槽骨など)に炎症が起き、進行すると最終的には歯を失う原因となる病気です。この病気は歯垢(プラーク)に含まれる細菌が原因で発症します。歯垢が歯ぐきにたまり続けると炎症が広がり、歯ぐきが腫れたり、出血するようになります。さらに放置すると、歯垢が硬くなり歯石となり、炎症が歯ぐきの奥深くや歯を支える骨(歯槽骨)にまで及びます。

歯周病は、進行度に応じて「歯肉炎」と「歯周炎」の2つに分類されます。

歯肉炎は歯周病の初期段階で、炎症が歯ぐきに限られています。この段階では、歯垢や歯石を取り除き、適切なケアを行うことで改善することが可能です。しかし、歯周炎に進行すると、炎症が歯槽骨にまで広がり、歯を支える力が弱くなります。これにより、歯がぐらついたり、最終的には抜け落ちてしまうこともあります。

また、歯周病は口の中だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼすことがわかっています。例えば、歯周病は糖尿病や心疾患、早産との関連が指摘されています。そのため、歯周病の予防や早期治療は、全身の健康を守る上でも重要です。 歯周病の主な症状として、歯ぐきの赤みや腫れ、出血、口臭、歯のぐらつきなどがあります。ただし、初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行していることが多い病気です。

歯肉炎とは

歯肉炎とは、歯ぐき(歯肉)に炎症が起きた状態を指します。これは歯周病の初期段階にあたり、主な原因は歯磨きが不十分で、歯垢(プラーク)が歯ぐきにたまることです。歯垢に含まれる細菌が歯ぐきを刺激し、赤く腫れたり、歯磨き時に出血する症状が現れます。

ただし、初期段階では痛みを伴わないことが多く、自覚しにくい病気でもあります。 歯肉炎は、歯ぐきだけに炎症がとどまっており、この段階ではまだ歯を支える骨(歯槽骨)に影響はありません。そのため、適切なケアを行えば比較的簡単に改善できます。しかし、放置すると炎症が進行し、歯槽骨が破壊される「歯周炎」へと進む可能性があります。

治療には、歯科医院での歯石除去や歯垢をしっかりと取り除くクリーニングが有効です。また、毎日の正しい歯磨きやデンタルフロス、歯間ブラシを使ったケアが予防に重要です。歯肉炎は早めの対処が大切です。

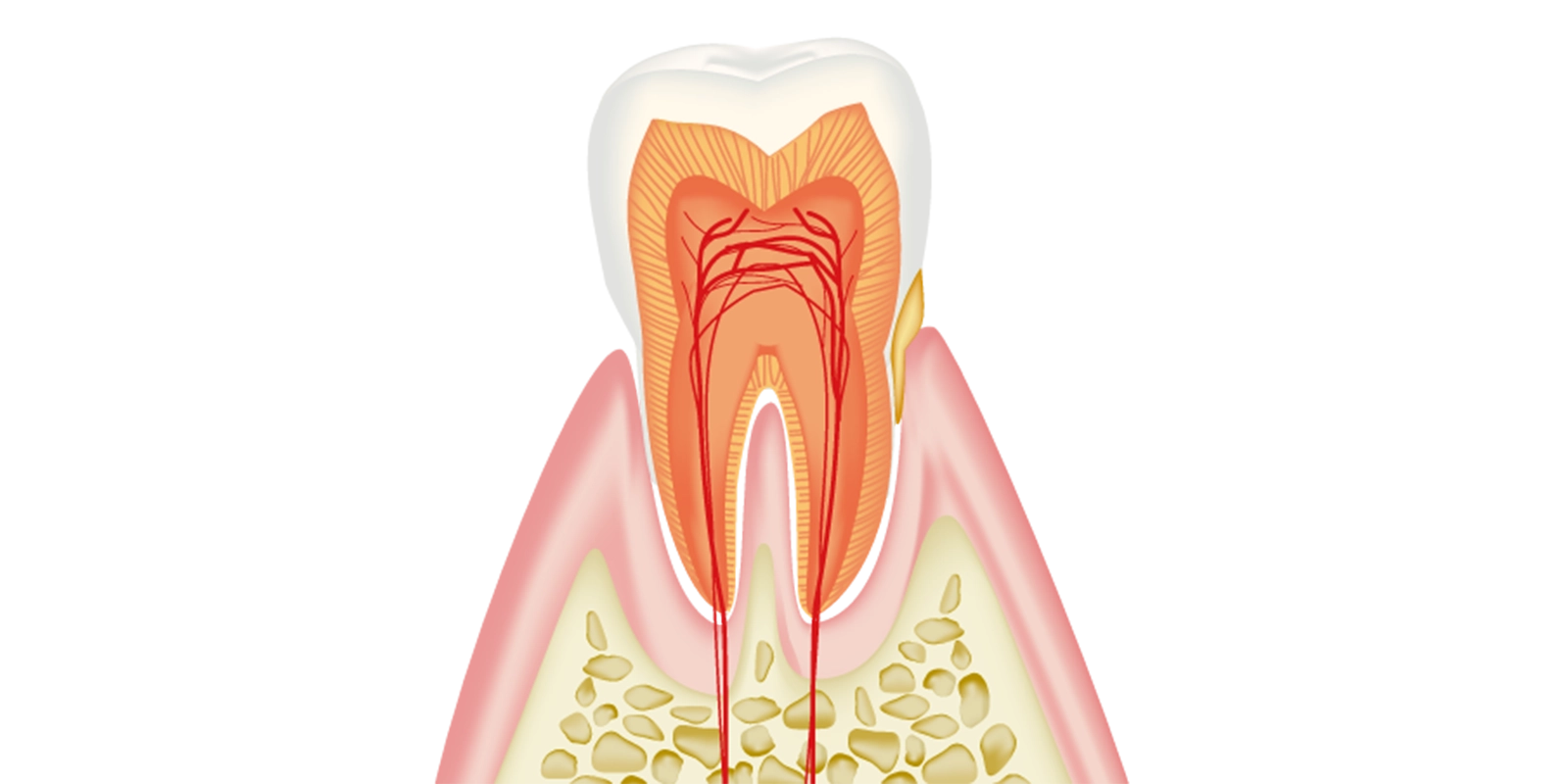

健康な歯ぐきの特徴

健康な歯ぐきは薄いピンク色をしており、個人差はあるものの、均一な色調を持っています。赤みが強い、紫がかっている、あるいは白っぽい変化が見られる場合は、炎症や血流異常などの問題が疑われます。また、健康な歯ぐきは引き締まった状態で、歯にしっかり密着しています。歯と歯ぐきの間に隙間があったり、歯ぐきがブヨブヨしている場合は、炎症や歯周病が進行している可能性があります。

さらに、歯ぐきには適度な弾力があります。指や器具で軽く触れると弾力を感じるのが正常ですが、柔らかすぎたり硬すぎる場合は問題があるかもしれません。歯ぐきの形状も重要で、歯の周りを覆うように三角形を保っており、歯と歯の間の歯ぐき(歯間乳頭)がしっかりと満たされている状態が健康な歯ぐきのサインです。

健康な歯ぐきは歯磨きや食事中に出血することがありません。もし歯磨きの際に血が出る場合、歯肉炎や歯周病の初期段階である可能性があります。また、健康な歯ぐきには痛みや腫れがなく、普段の生活で違和感を感じることはありません。

- 歯周病と歯槽膿漏との違いについて

歯周病と歯槽膿漏は、基本的に同じ病気を指していますが、使われ方に違いがあります。

歯周病は、歯を支える組織(歯ぐきや歯槽骨など)に炎症が起きる病気の総称で、軽度の「歯肉炎」から進行した「歯周炎」までを含みます。一方、歯槽膿漏は特に重度の歯周病を指し、歯ぐきから膿が出たり、歯がぐらつく状態をイメージさせます。

現在の歯科医療では「歯周病」という用語が正式に使われており、「歯槽膿漏」という言葉は一般的な表現として使われることが多いです。どちらの言葉でも、早めに対処すれば進行を防ぐことができるので、気になる症状があれば早めに歯科医院にご相談ください。

歯周病になる原因

まず、歯周病の直接的な原因は、歯垢が十分に除去されていないことです。歯垢は、歯の表面に付着する粘着性の汚れで、細菌が多く含まれています。歯磨きが不十分だと、この歯垢が歯石に変わり、さらに細菌が増殖しやすい環境を作ります。特に歯と歯ぐきの境目や、歯と歯の間に磨き残しが多い場合、歯周病のリスクが高まります。

また、喫煙も歯周病の大きなリスク要因です。喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ、炎症の回復を遅らせます。そのため、喫煙者は歯周病が進行しやすく、治療の効果も低下しやすいと言われています。

さらに、ストレスも歯周病に影響を与える要因の一つです。ストレスが続くと免疫力が低下し、体が細菌と戦う力が弱まります。その結果、歯ぐきの炎症が進行しやすくなります。また、不規則な生活習慣や栄養不足も歯周病を引き起こす原因になります。特に、ビタミンCが不足すると、歯ぐきが弱くなり、炎症が起きやすくなるとされています。

歯周病は、これらの原因が複合的に影響して発症する病気です。

段階別の歯周病の症状

軽度の歯周病

特徴や症状

治療内容

この段階で適切なケアを行えば、完全に治すことが可能です。具体的には下記のような治療を行います。

- 歯垢や歯石の除去(スケーリング)

- 正しい歯磨き方法の指導

- 定期的なクリーニング

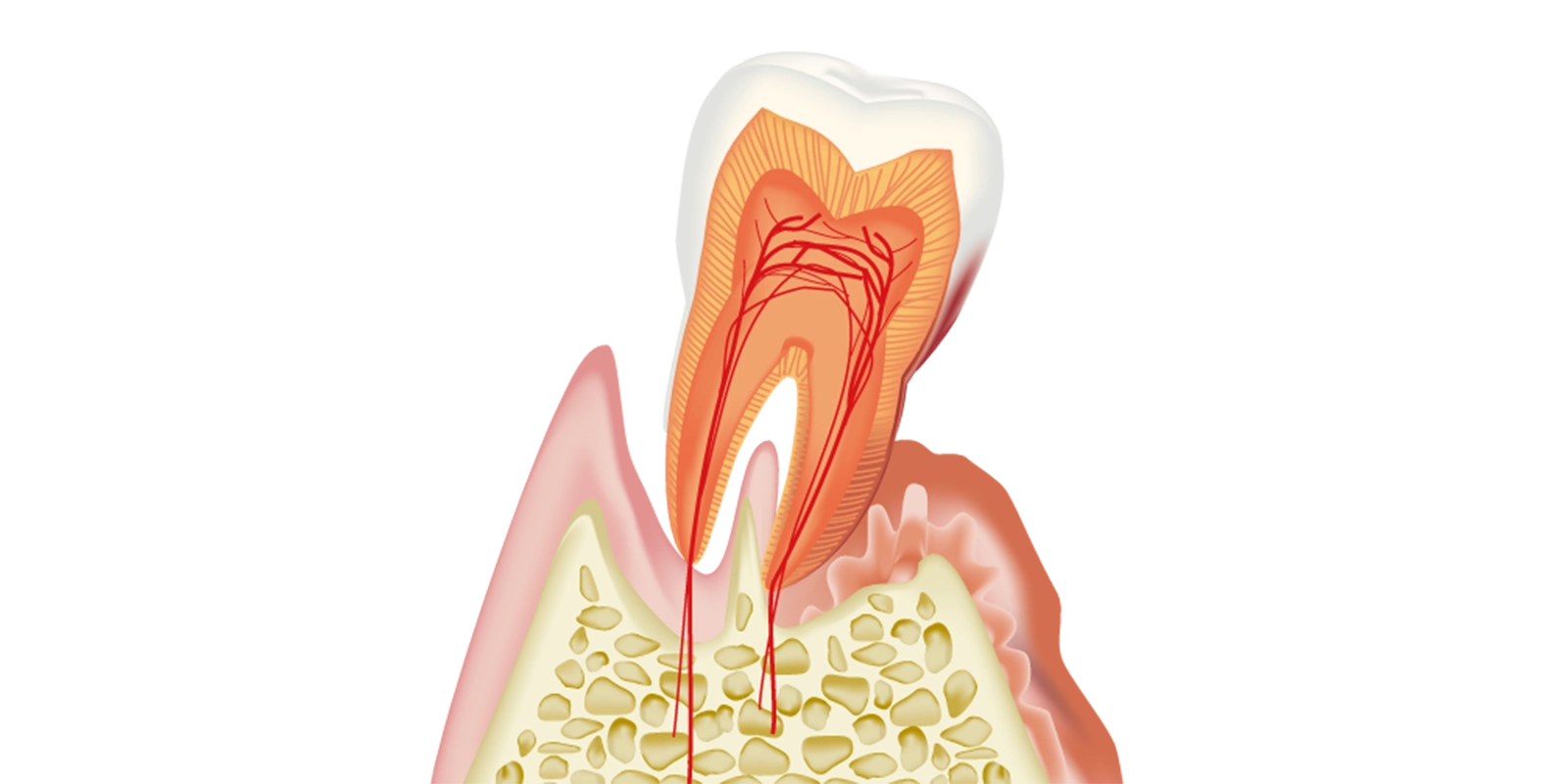

中等度の歯周病

特徴と症状

炎症が進行し、歯を支える歯槽骨が部分的に破壊され始めた状態です。歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)が深くなり、細菌が繁殖しやすい環境ができています。歯ぐきの腫れや出血、口臭が強くなるほか、歯ぐきの退縮により歯が長く見えることがあります。

治療内容

治療によって炎症を抑え、病気の進行を防ぐことが目的となります。具体的には下記のような治療を行います。

- 歯石除去(スケーリング)と根面清掃(ルートプレーニング)

- 歯周ポケット内の清掃

- 炎症が強い場合は抗生物質の投与

- 必要に応じて歯周外科治療(ポケット除去手術や再生療法)

重度の歯周病

特徴と症状

歯槽骨が大きく破壊され、歯がぐらつき始める状態です。歯周ポケットが深くなり、膿が出たり、噛むと痛みを感じることがあります。歯槽骨がほとんど失われた場合、歯が抜け落ちることもあります。口臭が非常に強くなることが多いです。

治療内容

重度の場合には、スケーリングやルートプレーニングだけでは不十分なため、外科的処置が必要となります。

まず、歯周外科治療によって歯周ポケットを除去し、歯ぐきを整える手術を行い、必要に応じて特殊な材料を用いて失われた歯槽骨を再生する再生療法を実施します。

歯が保存できない場合は抜歯が必要で、抜歯後にはインプラントや入れ歯、ブリッジによる補綴治療を行います。この段階では、病気の進行を食い止め、残った歯を守ることが治療の目的となります。

歯周病が原因で

抜歯しないといけないケース

歯周病が進行して抜歯が必要になるケースは、歯を支える組織が大きく破壊され、歯の保存が困難になった場合です。

歯周病は歯ぐきや歯槽骨に炎症を引き起こし、歯を支える土台が弱くなります。以下に、歯周病で抜歯をお勧めする主なケースを説明します。

-

歯が極度にぐらついている場合歯周病が進行すると、歯槽骨が溶けて歯を支える力が弱くなり、歯がぐらつくようになります。

特に、日常生活で噛むことが難しいほど動揺している場合や、歯が抜け落ちる寸前の状態では、抜歯が必要と判断されることがあります。 -

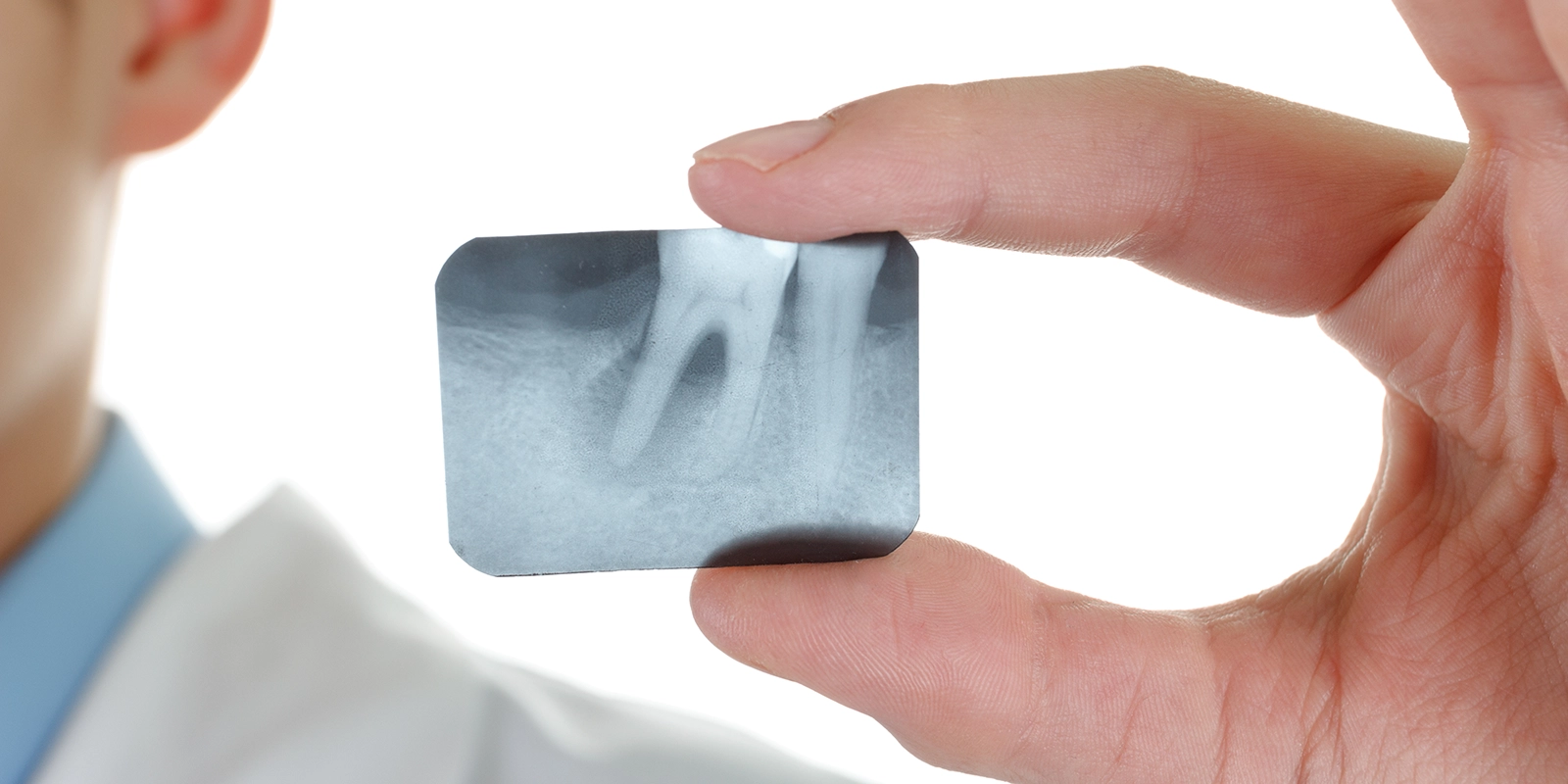

歯槽骨の破壊が重度である場合レントゲン検査で、歯槽骨が大きく失われていることが確認されると、歯を保存しても将来的に問題が続く可能性が高いと判断されます。

このような場合、抜歯を選択し、インプラントやブリッジなどの代替治療を検討することが一般的です。 - 周囲の健康な歯に悪影響を及ぼす場合歯周病が進行した歯を放置すると、隣の健康な歯にまで炎症や感染が広がるリスクがあります。健康な歯を守るため、重度の歯周病にかかった歯を抜歯することがあります。

-

強い痛みや感染が繰り返される場合歯周病が進行して歯ぐきに膿がたまると、痛みや腫れが繰り返されることがあります。

この状態を長期間放置すると、顎骨や全身に感染が広がる可能性があるため、抜歯が必要となることがあります。 -

歯周治療の効果が見込めない場合歯周病治療では、スケーリングやルートプレーニング、歯周外科手術などを行い、歯を保存する努力がなされます。

しかし、これらの治療を行っても症状が改善せず、歯の状態が維持できない場合には、抜歯が選択されることがあります。

歯周病と全身・口臭との関係性

歯周病と全身疾患の関係性について

歯周病の原因となる細菌や炎症性物質が血液を通じて全身に広がり、他の臓器や組織に悪影響を及ぼすことが原因です。

例えば、歯周病は心血管疾患との関連が指摘されており、歯周病細菌が血管に炎症を引き起こすことで動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まる可能性があります。また、糖尿病とも密接な関係があり、歯周病による慢性的な炎症が血糖値をコントロールする力を低下させることが報告されています。逆に、糖尿病がある人は歯周病になりやすく、進行しやすいという双方向の関係があります。さらに、歯周病は早産や低体重児出産、肺炎などとも関連があり、口腔内の細菌や炎症が全身に悪影響を及ぼす可能性が示唆されています。

歯周病と口臭の関係性について

歯周病は口臭の主な原因の一つとされています。口臭は、口の中の細菌が食べかすや歯垢(プラーク)を分解する際に発生する硫化水素やメチルメルカプタンといったガスによって生じます。歯周病が進行すると、これらの臭いの元となる物質が増え、口臭が強くなる傾向があります。

歯周病が口臭を引き起こす理由は、歯と歯ぐきの間にある歯周ポケットが深くなることで、細菌が増殖しやすくなるためです。歯周ポケット内には食べかすや歯垢が溜まりやすく、細菌がこれらを分解する過程で悪臭を放つガスが発生します。また、歯周病が進行すると歯ぐきに炎症が起き、血液や膿が出ることがあります。これらも口臭の原因になります。

さらに、歯周病による口臭は、通常の食べ物や飲み物による一時的な口臭とは異なり、慢性的で改善しにくいのが特徴です。

歯周病を予防するために

歯科医院で行うこと

歯周病を予防するためには、歯科医院で定期的に適切なケアや検査を受けることが重要です。歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどないため、早期発見と予防が大切です。

以下に、歯科医院で行うべき主な取り組みを説明します。

まず、歯科医院では定期検診を受けることが歯周病予防の基本となります。歯や歯ぐきの状態をプロがチェックし、歯周ポケットの深さや歯石の付着状況、歯ぐきの炎症の有無を診断します。特に、歯周ポケットの深さを測定する検査は、歯周病の進行を確認する上で欠かせません。

次に、歯垢や歯石を徹底的に除去するスケーリングが重要です。歯石は歯磨きでは取り除けないため、専用の器具を使って除去する必要があります。歯石を放置すると、歯周病の原因となる細菌が増殖しやすくなるため、定期的にクリーニングを受けることが効果的です。

さらに、歯ぐきの下にたまった汚れや細菌を除去するルートプレーニングも歯周病予防の一環です。この処置は、歯周ポケットが深くなり始めた場合に行われ、歯周病の進行を防ぐ役割を果たします。

また、歯科医院にて正しい歯磨き方法の指導を受けることも重要です。日常のケアが不十分だと、歯垢が残りやすく、歯周病のリスクが高まります。歯科衛生士や歯科医師から、患者一人ひとりの歯並びや状態に合わせた歯磨きの方法や、デンタルフロスや歯間ブラシの使い方を教えてもらうことで、予防効果が高まります。

必要に応じて歯周病リスクの評価や、リスクを下げるためのアドバイスも受けられます。例えば、喫煙が歯周病のリスクを高めることが知られており、禁煙サポートの提案を受けることもあります。

これらの取り組みを定期的に受けることで、歯周病の発症や進行を防ぎ、歯や歯ぐきの健康を長く保つことができます。歯科医院でのケアと、自宅での適切な歯磨きや生活習慣の改善を組み合わせることが、歯周病予防の最善策です。

自宅で行うこと

歯周病を予防するために自宅でできることは、以下の通りです。

まず、正しい歯磨きを習慣にすることが重要です。歯と歯ぐきの境目を意識して、丁寧に1日2回以上ブラッシングしましょう。また、歯ブラシだけでは取り切れない汚れを除去するために、デンタルフロスや歯間ブラシを使うことをおすすめします。

さらに、マウスウォッシュ(洗口液)を使うと、歯磨きでは届かない細菌の増殖を抑えることができます。ただし、歯磨きやフロスの代わりにはならないため、補助的に使いましょう。

食生活や生活習慣の改善も大切です。栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。また、喫煙は歯周病を悪化させるため、禁煙を目指すことが予防につながります。ストレス管理や十分な睡眠も歯ぐきの健康を守るポイントです。

歯周外科治療について

歯周外科治療とは

どのような治療なのか

歯周外科治療とは、歯周病が進行し、非外科的な治療(スケーリングやルートプレーニング)だけでは改善が難しい場合に行われる外科的な処置です。

歯周病は、歯を支える歯槽骨や歯ぐきが破壊される病気であり、進行すると歯の動揺や脱落につながるため、適切な治療が必要です。歯周外科治療の目的は、歯周ポケットを縮小し、炎症を根本的に取り除くことで、歯とその周囲の組織を健康な状態に回復させることです。

具体的な治療には、歯ぐきを切開してポケット内の汚れや歯石を直接除去するフラップ手術、歯槽骨や歯ぐきを再生させるための再生療法、歯ぐきの形態を整える歯冠延長術(レングスニング)や歯肉移植術(CTGやFGG)などがあります。それぞれの治療は、患者様の症状や歯周病の進行度に応じて選択されます。

歯周外科治療を行う目的

歯周外科治療の目的は、歯周病が進行した場合に、歯とその周囲の組織を健康な状態に回復させることです。深くなった歯周ポケットを縮小し、炎症を根本から取り除くことで、再感染を防ぎます。

また、失われた歯槽骨や歯ぐきを再生・修復し、歯を安定させることで噛む機能を回復させます。さらに、歯ぐきや骨の形を整えて清掃しやすい環境を作り、補綴やインプラント治療の準備も行います。治療後は適切なケアと定期的なメンテナンスにより、歯を長期間健康に保つことが目標です。

歯周外科治療ができないケース

歯周外科治療ができないケースは、患者様の全身の健康状態や口腔内の状況、治療後の維持が難しい場合に限られます。全身疾患がコントロールされていない場合や免疫力が低下している場合、出血リスクが高い場合、あるいは妊娠中の方は治療が制限されることがあります。

また、歯や骨が極端に失われている場合や、歯周病が軽度で非外科的治療で十分対応可能な場合も外科治療は適用されません。さらに、患者様が日常の口腔ケアを適切に行わない場合や、手術に対する心理的負担や経済的な理由で治療が難しい場合もあります。歯周外科治療は患者様の状態を慎重に診断し、安全で効果的な方法を選択することが大切です。

歯周外科治療の種類について

歯周外科治療の中には、症状や治療目的に応じてさまざまな手術方法があります。ここでは、フラップ手術、歯冠延長術(レングスニング)、結合組織移植術(CTG)、遊離歯肉移植術(FGG)について説明します。

1. フラップ手術(Flap Surgery)

目的

深くなった歯周ポケットを減らし、歯や歯ぐきを健康な状態に戻すための手術です。

方法

歯ぐきを部分的に切開して持ち上げ(フラップを開く)、歯や歯槽骨を直接露出させます。その後、根面や歯槽骨に付着した歯石や細菌を徹底的に除去します。必要に応じて歯槽骨を整形することもあります。処置後は、歯ぐきを元の位置に戻し、縫合して固定します。

適応

歯周ポケットが深くなり、スケーリングやルートプレーニングでは十分に清掃できない場合に行います。

2. 歯冠延長術(Crown Lengthening / レングスニング)

目的

歯の見える部分(歯冠)を長くするために、歯ぐきや骨を整形する手術です。

方法

歯ぐきや場合によっては歯槽骨を切除して形を整え、歯冠を露出させます。この処置は、被せ物や詰め物を適切に装着できるようにするため、また審美的な理由で行われます。

適応

- 深い虫歯や破折などで歯の根元が隠れている場合

- ガミースマイル(歯ぐきが見えすぎる笑顔)を改善したい場合

- 被せ物や詰め物の装着が困難なケース

3. 結合組織移植術(Connective Tissue Graft / CTG)

目的

歯ぐきの退縮を改善し、歯を保護するとともに審美性を向上させる手術です。

方法

患者様自身の口腔内(通常は上顎)から結合組織を採取し、それを歯ぐきが薄くなった部分や退縮した部分に移植します。その後、移植部位を縫合して固定します。

適応

- 歯ぐきの退縮が進行して歯の根が露出している場合

- 歯ぐきが薄く、将来的に退縮するリスクがある場合

4. 遊離歯肉移植術(Free Gingival Graft / FGG)

目的

歯ぐきの厚みや幅を増加させるための手術です。

方法

患者様自身の口腔内(主に上顎の口蓋部)から歯肉を採取し、それを不足している部分に移植します。移植された歯肉は、時間の経過とともに血流が回復し、周囲の組織と統合されます。

適応

- 歯ぐきが薄く、外部刺激に弱い場合

- ブラッシング時に歯ぐきが傷つきやすい場合

- 歯肉移植を必要とするインプラント治療の補助

- 歯周外科治療の注意点について

歯周外科治療を受ける際には、治療前、治療中、治療後の注意点を守ることが大切です。治療前には、全身の健康状態や服用中の薬を歯科医師に伝え、喫煙している場合は禁煙を始めることが推奨されます。治療中は麻酔を使用するため痛みはほとんどありませんが、術後には軽い痛みや出血があることがありますので、医師の指示に従って薬を服用してください。

手術後は柔らかい食べ物を摂り、刺激物や熱い飲み物は避け、患部を触らないように注意することが必要です。また、指示された方法で優しく口腔ケアを行い、定期的に歯科検診を受けることで治療の効果を維持できます。喫煙は治癒を妨げるため、術後も禁煙を続けることが重要です。これらを守ることで、歯周外科治療の効果を最大限に引き出し、健康な歯と歯ぐきを保つことができます。

よくある質問

- Q. 歯ぐきから血が出るのはなぜ?

-

歯と歯ぐきの境目に溜まったプラーク細菌が毒素を出すと毛細血管が拡張し、歯みがきや食事のわずかな刺激でも出血します。血が混ざると歯石がさらに硬くなり磨き残しが増える悪循環に。放置すれば腫れや口臭だけでなく歯を支える骨まで溶けるため、早めにスケーリングと正しいブラッシング習慣で炎症を鎮めることが大切です。

- Q. 歯周病はどの段階で治せますか?

-

赤みや軽い出血だけの初期(歯肉炎)は、歯石除去と丁寧なセルフケアで健康な状態に戻せます。中等度以上では失われた骨の完全再生は難しいものの、徹底したプラークコントロールと外科処置で進行を止め、歯を抜かずに維持することが目標となります。早期発見ほど治療期間も費用も少なく済みます。

- Q. タバコは歯周病に関係ある?

-

喫煙は血管を収縮させ免疫反応を弱めるため、歯周病菌が増えても腫れや出血が出にくく「静かに進行する(サイレント・ディジーズ)」のが特徴です。組織への酸素供給が低下し治療後の治りも遅くなります。1日10本以上吸う人は非喫煙者の2〜3倍早く骨が失われるとの報告もあり、禁煙は最大の予防策です。

- Q. 歯周病と全身の病気は関係ありますか?

-

炎症部位から血流に入った細菌やサイトカインが全身に影響し、下記のリスクが高まることが分かっています。

- 糖尿病の悪化・血糖コントロール不良

- 心筋梗塞・脳卒中など循環器疾患

- 低体重児出産・早産

口腔ケアで炎症を抑えるとHbA1cが改善するなど、全身状態の向上につながるエビデンスも多数あります。

- Q. 歯石を取ると歯がグラグラするのはなぜ?

-

歯石はセメントのように歯にこびりつき、長年炎症で緩んだ歯を一時的に固定している場合があります。除去直後は支えが外れるためわずかに揺れを感じますが、炎症が治まり歯ぐきが引き締まると2〜3週間で安定します。歯石を残すと骨吸収が進むため、取ることが歯を長持ちさせる近道です。