親知らずとは?

親知らずとはどんな歯?

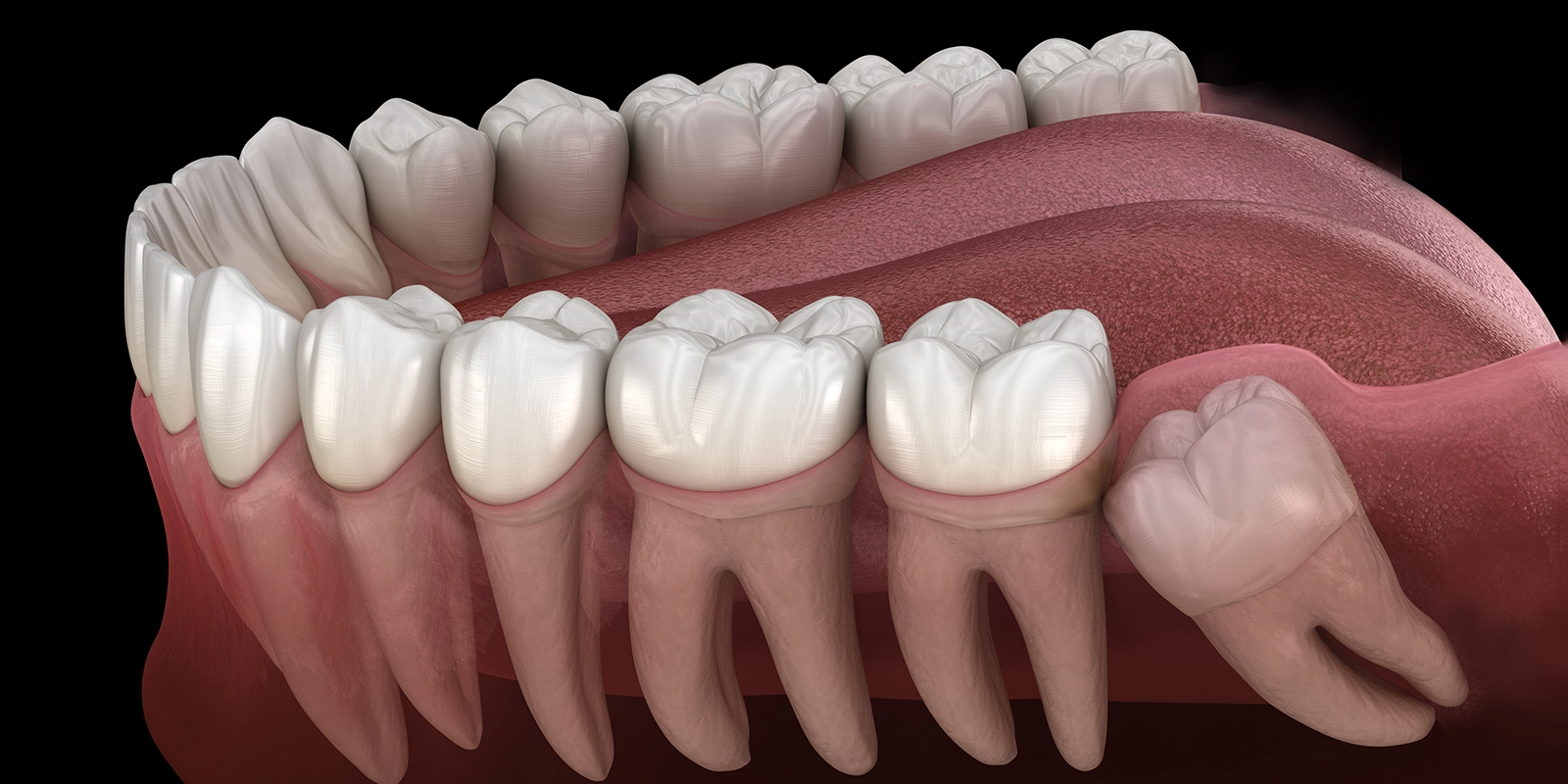

親知らずとは、正式には第三大臼歯と呼ばれる歯で、奥歯の一番奥に位置する歯のことです。通常、上下左右に1本ずつ、合計4本生えますが、必ずしも全ての人に4本揃っているわけではなく、まったく生えない場合や、部分的にしか生えないこともあります。

- 親知らずが生えてくる時期

- 親知らずは、他の歯に比べて最も遅く、10代後半から20代にかけて生えるのが一般的です。この時期は、親元を離れることが多い年齢と重なるため、「親が知らないうちに生えてくる歯」という意味で「親知らず」と呼ばれるようになったとされています。

- 親知らずが生えてくる際の痛み

- 親知らずが萌出してくるとき、痛みを感じることは珍しくありません。これは、親知らずが生える際に周囲の歯ぐきや骨、隣接する歯に圧力や炎症が生じるためです。ただし、痛みの程度や有無は個人差があります。

親知らずに関連する問題

親知らずと歯並びの関係性

親知らずが歯列全体に影響を与えることはないため、不必要な不安を感じる必要はありませんが、正しい位置に生えているかを確認するためにも定期的な診察が大切です。

親知らずの痛みの原因

- スペース不足 親知らずが生えるための顎のスペースが足りない場合、歯ぐきや周囲の組織に圧力がかかり、痛みや違和感が生じることがあります。

- 部分萌出や智歯周囲炎 親知らずが部分的にしか生えず、歯ぐきの中に一部が埋まっている場合、細菌や食べ物の残りが溜まりやすくなり、炎症(智歯周囲炎)を引き起こして痛みを感じることがあります。

- 歯ぐきの裂開による刺激 親知らずが萌出するときに歯ぐきを突き破ることで、痛みや違和感を伴うことがあります。

親知らずによる主な症状

- 歯ぐきの腫れ 親知らず周辺の歯ぐきが赤く腫れ、触ると痛みを感じる。

- ズキズキとした痛み 持続的な鈍い痛みや、ズキズキとした強い痛みがある。

- 歯ぐきの炎症(智歯周囲炎) 親知らずの一部が歯ぐきの中に埋まっている場合に炎症が起こり、患部が腫れる。

- 噛むと痛い 食べ物を噛むときに親知らずやその周辺に圧力がかかり痛む。

- 口を開けづらい(開口障害) 親知らず周辺の炎症が広がることで、顎がうまく動かず、口を大きく開けるのが困難になる。

- 膿が出る 親知らず周辺から膿が出る場合があり、口の中に不快な味を感じることがある。

- 口臭が強くなる 炎症や膿が原因で口臭が強くなることがある。

- 周囲の歯に違和感 親知らずの生え方によって隣の歯に圧迫感や痛みを感じる。

- 歯ぐきからの出血 歯磨きや食事中に親知らず周辺の歯ぐきから出血する。

- 発熱や倦怠感 炎症が強い場合、全身に影響が及び、軽い発熱や体のだるさを感じることがある。 (特に起こりやすいのが、腫れ・痛み・頭痛・肩こり)

親知らずを抜歯すべきケースと

抜歯不要なケース

抜歯が推奨される場合

- 親知らずが痛みや炎症を引き起こしている場合

- 智歯周囲炎(親知らず周辺の歯ぐきが炎症を起こす病気)が繰り返し発生する場合

- 親知らずが隣の歯(第二大臼歯)に押し当たって炎症や痛みを引き起こしている場合

- 親知らずが虫歯になっている場合(親知らずは磨きにくいため、虫歯になりやすい傾向があります。治療が困難な場合には抜歯が検討されます)

- 歯周病のリスクが高い場合

- 親知らずの周辺に歯垢や歯石がたまりやすく、歯周病が進行している場合

- 親知らずが埋伏している場合

- 横向きや斜めに埋まっている親知らずが、隣の歯を圧迫している場合

- 将来的に炎症や歯列のトラブルを引き起こす可能性が高い場合

- 歯列矯正やインプラント治療の妨げになる場合

- 歯列矯正を行う際、親知らずが他の歯の移動を妨げると判断される場合

- インプラント治療を行う際に親知らずが治療計画に影響を与える場合

- 親知らずが不完全に萌出している場合

- 一部だけ歯ぐきから出ており、汚れがたまりやすい状態になっている場合

必ずしも抜歯しなくて良い場合

- 親知らずが正常に生えている場合

- 親知らずがまっすぐ生えており、周囲の歯や組織に影響を与えていない場合

- 十分なスペースがあり、清潔に保つことができる場合

- 親知らずが完全に埋まっている場合

- 親知らずが骨の中に埋まっており、痛みや炎症を引き起こしていない場合

- 将来的にも周囲の歯や神経に悪影響を及ぼす可能性が低い場合

抜歯という手段を

選択してはいけない方

全身的な健康状態が悪い場合

心疾患、糖尿病、免疫力の低下などで抜歯のリスクが高い場合には、抜歯を延期または避けることがあります。

高齢でトラブルがない場合

高齢者の場合、抜歯による回復が遅く、術後のリスクが高いことから、症状がなければ抜歯を見送ることがあります。